絶対に潰れない仕分け機?

絶対に潰れない仕分け機?

…その仕分け機、本当に潰れませんか?

ちょっと仕分け機が大きくなりすぎて資材が不足気味なので、少し頭を冷やして考えてみます

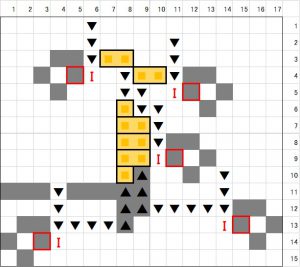

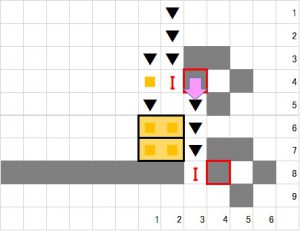

これが最も一般的な仕分け機

これが最も一般的な仕分け機

この仕分け機を大きく3つに分けて考えます。

1.中央の物流ライン(主にホッパー)

2.右側の仕分け機構(主にRS回路)

3.左側の保管場所(主にチェスト)

と、分けて考えます。

その上で、何を流すかという「対象」についても考えます。

「壊れない仕分け機」と一言で言われていますが、実は1~3のそれぞれについて「壊さない仕組み」があります

1.の部分では、

「ホッパーの1マスに18個アイテムを入れて、残りの4マスに流さない別のアイテムを入れる」とか

「名前を付けたアイテムを入れる」というのがありますが、

実は何の解決にもなっていません。これらをやっても仕分け機は壊れます。

正確には仕分け機が壊れるかminecraft自体が壊れます。

2.の部分では、

2.の部分では、

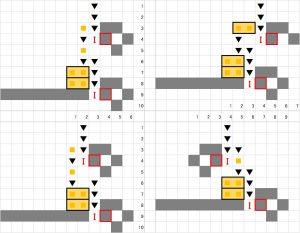

「隣の回路と干渉させないことで潰れるのを防ぐ」のが一般的ですが、

これも1.と同様に壊れます。なぜでしょう?

答えは、仕分け機が壊れないのではなく「ホッパーの状態が壊れないだけ」だからです。ホッパーの中身が「〇××××」で維持されるだけで、仕分け機全体は壊れていきます。

ホッパーの状態を壊さないためにはどれだけアイテムが流れてきても必要以上に吸い込まないようにすればいいのですが、吸い込まれなかったアイテムはどうなりますか?

ゴミ箱に行きます?いずれ詰まりますよね?

2.をループさせて再度仕分けます?そのうち全てのホッパーが詰まってしまいます。

下手をするとそのままワールドデータ(minecraft)自体が壊れてしまうかもしれません。

実は仕分け機で一番大切なのは3.の保管部分です。

そして、保管部分を考える上で最も大切なのが「何を流すか」という対象です。

ということで、まず対象について考えます。

そして、その対象に合った仕分けを考えます。

対象についてですが、いくつかの分類があります

・数が多いもの(農作物、TTの産物(以下、TTもの)、石や土など)

・再生可能なもの(農作物、TTもの)

・少量で希少なもの(ダイヤなど)

・色や種類の多いもの(木材、羊毛、コンクリートなど)

これらに対して適切な仕分け機を当てはめていきます。

初めに最も危険なものは、数が多いものでかつ自動生産されるもので、農作物とTTものです。

自動収穫機やTTに仕分け機を接続して長時間放置すると保管場所がなくなることで仕分け機が壊れます。

そこで、

a)保管場所が不足して来たら自動生産を停止する機構

b)保管しきれないアイテムを自動的に消去する機構

のどちらかが必要になります。

a)は仕分け機の話ではないのでそれぞれ考えて下さい。

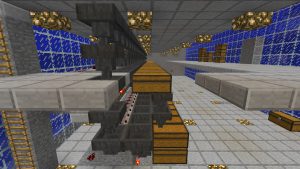

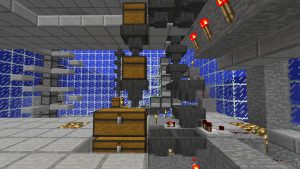

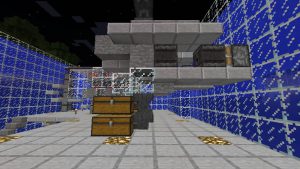

b)の代表例、ドロッパーホッパーシステム

b)の代表例、ドロッパーホッパーシステム

これが仕分け機を救うことになります。

わかりやすい動画はやはりまぐにぃ氏の動画です。

ただし、あふれたアイテムは消えてしまいますので、仕分け機の入り口などには取り付けられません。対象となるアイテムは厳選しましょう。

再生可能資源、大量、自動がキーワードになります。

次に、石や土なども多いですが、これらはある程度人力で集めるので保管場所が足りなくなれば採掘を止めるか保管場所を増やす必要に気付くので、仕分け機を壊すまでには至りません。

これらはラージチェストをそれなりに繋げておけば事足ります。

キーワードは大量。

3つ目に希少アイテムは元々それほど多くの保管場所を必要としませんので、特別な仕組みや大きな保管場所は必要ありません。

必要なら「多段式」にすることも検討した方がいいかもしれません。

4つ目に種類の多いものですが、これは「仕分け機 マルチ」などで調べるといいでしょう元はこちら。素晴らしいですが、仕分け中にアイテムを取り出すと壊れるのが難点。

次に、物流ラインについて考えますが、保管場所が適切に設計されていればループさせる必要はありません。

TTや釣り機などに仕分け機をつなぐとスタック不可アイテム(武器、防具、竿、サドルなど)が大量に流れてきますので、それらがループすると仕分け機が壊れる原因になります。

やはりゴミ箱は作っておいて定期的に捨てるというメンテナンスは必要になります。

考えるべきは仕分け機の全長と配置です。大量に流れてくるものはとにかく入り口に近い所で仕分ける方がいいと思います。

ホッパーに大量のアイテムが長時間流れることで仕分け機が重たくなり壊れる原因になります。

最後に仕分け機構の選択ですが、これも保管場所の設計が適切ならほとんどの部分で最も簡単な仕分け機の構造で十分なはずです。

数がはっきりと少ないもの、ざっくり考えて普通のチェスト1つ分を集めるのに苦労するもの(ダイヤなどの希少鉱物やコンパレーター、オブザーバーなどの高コストなアイテム)は普通の回路で多段式にすることを考えましょう

一方、数が多いものは倉庫の中でもなるべく下段に置くと、最悪、床を掘って保管場所の拡張が可能です。

最後に、再生可能資源で無くなっても構わないもの(農作物、火薬、ゾンビーフなど)はドロッパーホッパーシステムで必要分だけ集めて不要なものは自動的に捨てる設計にしましょう。

といった感じで先ずは倉庫全体の「設計」から始めることをお勧めします。

対策をすればするほど仕分け機自体が重たくなっていきますので、

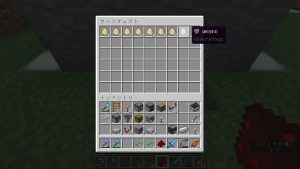

対策が必要なアイテムと不要なアイテムの種類を紙と鉛筆で書き出して、考えましょう

などと偉そうに書いておいて言うのもなんですが、設計が雑だったために100アイテムオーバーの仕分け機を解体する羽目になりました…

後で泣かないためにもきちんと設計することと「よゆう」を持たせること、最後に「不要なギミックにこだわって目的を忘れない」ことが大切だと痛感しました。

これから仕分け機を作る方の一助となればいいのですが…

次回はそれぞれの見本を作ります。それでは楽しいマイクラを。